DEPARTMENTS

電気電子工学科

電気利用(プラズマ、照明、電気自動車)だけでなく電子のふるまい(超伝導、半導体材料)や人工知能(AI、データサイエンス)、さらには高速無線通信(6G)までの知識を学ぶ学科です。

電気電子工学科紹介

CLOSE

電気電子工学科概要

- 数多くの分野の基盤を支える電気電子工学科

-

電気電子工学は照明、電気自動車、核融合発電、半導体材料、スマートフォン、人工知能、非破壊検査などの数多くの分野の基盤を支えています。本学科ではこれらを広範囲に学び、システム全体を俯瞰できる技術者を育成します。

- 実験・実習を主体とした独自の学習カリキュラム

-

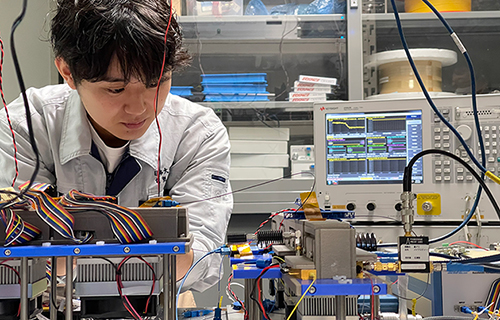

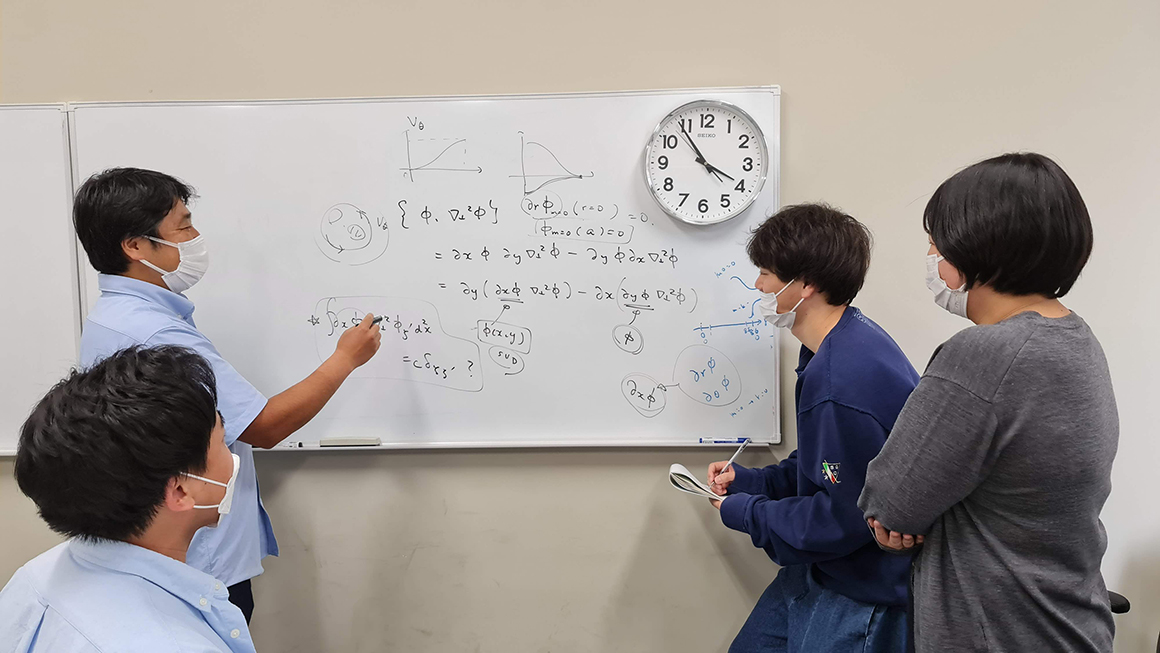

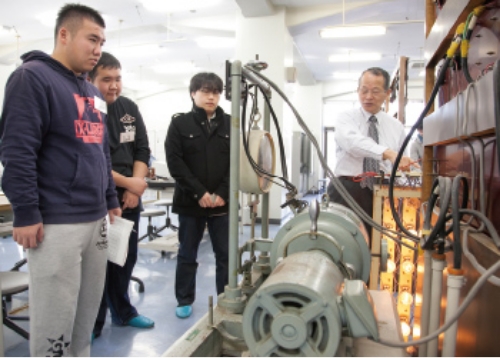

多くの分野からなる電気電子工学を学ぶには、その学習方法が鍵となります。基礎知識から専門知識を段階的かつ効果的に学ぶため、本学科では特に実験・実習に力を入れた独自のカリキュラムで教育内容の充実を図っています。これにより質の高い教育や手厚い指導を実現しています。

- 多様な企業への就職実績、大学院への進学も推奨

-

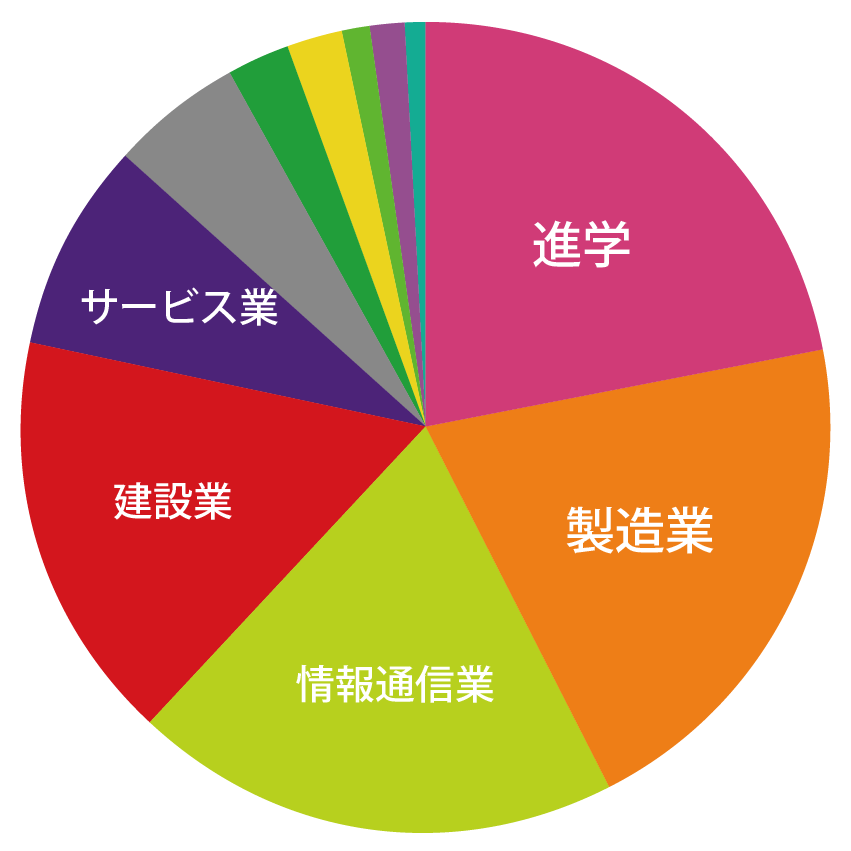

幅広い学びは、卒業後の就職にもつながっています。本学科の就職は製造、情報通信、サービス、建設など、他学科に比べて多様な業界へ広がっているのが特徴。4年間の学び・研究の内容に合わせて、さまざまな業界・企業を目指したり、大学院進学することで世界最先端の内容を学ぶこともできます。

産業構造の変革と高度情報化社会の進展に伴って、電気工学、電子工学、制御工学、情報工学、通信工学などの電気電子系工学の進歩は著しく、より専門性の高い教育が必要になってきました。

そこで本学科は、最新の工学に対応できる技術者を育てるには、専門領域ごとに密度の高い教育を行う必要があると考え、「エネルギーシステムコース」「eコミュニケーションコース」の2つのコースと「クリエイティブエンジニアプログラム」を設けました。広範な分野からなる電気電子系工学の基礎知識と専門知識を系統的に、かつ効率的に学習できるように、電気工学系、電子工学系ともに教育内容の充実を図っています。

工学系技術者の育成

経営・管理工学系の科目の設置や、「ものづくり」の生きた知識を身に付けることを目的とした実験・実習の設置にも力を入れ、多様化する時代に柔軟に対応し得る、創造性豊かな工学系技術者の育成に努めています。

資格

規定の科目を修得することにより、電気主任技術者、電気通信主任技術者や第一級陸上無線技術士の資格が取得できます。また、「クリエイティブエンジニアプログラム」はJABEE(日本技術者教育認定機構)認定のカリキュラムとなっています。

選べるコース・プログラム

エネルギーシステムコース

電気エネルギーはとても扱いやすいのが特徴です。このコースではプラズマ応用、照明、電気自動車、燃料電池、再生可能エネルギー、非破壊検査などの「電気をつくる、使う」を中心に高度なスキルを養います。将来、電力会社・電気設備・新エネルギー環境分野に進みたい人に向いています。

eコミュニケーションコース

このコースでは半導体デバイスの電子のふるまい、人工知能、データサイエンス、高速無線通信など「電子を自由自在に操ること」を中心に高度な知識を習得できます。電気通信主任技術者、第一級陸上無線技術士、基本情報技術者などの資格取得を目指せることも特徴の一つです。

卒業後の進路

将来、通信・コンピュータ・エレクトロニクスなどの分野に進みたい人に向いています。

クリエイティブエンジニアプログラム

このプログラムは2種類のコースどちらでも受講可能であり、日本技術者認定機構(JABEE)の基準に基づいて指定されたカリキュラムを受講して所定の条件を満足した場合、卒業時にプログラム修了の認定書が授与されます。修了者は申請により技術士補となることができ、将来、技術士として国際的に活躍できる技術者となることが期待されます。

卒業後の進路

国際的に活躍する技術者を目指す人、技術士を目指す人に向いています。

関連ページ

就職・資格について

目指す資格

- 電気主任技術者(認定校)

- 電気通信主任技術者(認定校)

- 第一級陸上無線技術士(認定校)

- 電気工事士

- 基本情報技術者 ITパスポート試験

- 特殊無線技士

- エネルギー管理士

- 建築設備士

- 工事担任者(アナログ、デジタル)

- 教育職員免許(理科・工業)

取得できる資格

- 中学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修)

- 高等学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修)

- 高等学校教諭免許状【工業】(1種/教職課程を履修)

就職業種

- 進学 22.2%

- 製造業 20.3%

- 情報通信業 19.6%

- 建設業 16.3%

- サービス業 8.5%

- その他 5.2%

- 卸・小売業 2.6%

- 電気・ガス・熱供給・水道業 2.0%

- 運輸業・郵便業 1.3%

- 公務 1.3%

- 不動産業 0.7%

おもな就職先

株式会社インターネットイニシアティブ/株式会社NTTデータアイ/株式会社関電工/首都高電気メンテナンス株式会社/東京地下鉄株式会社(東京メトロ)/東京電力パワーグリッド株式会社/日本信号株式会社/日本電設工業株式会社/三菱電機株式会社/東京都庁

教育研究上の目的・ポリシー

学科における人材の養成

その他の教育研究上の目的

産業構造の変革と高度情報化社会の進展に伴って、電気電子工学の進歩は著しく、また多様化している。これに対応できるように基礎学力と専門領域の知識を身に付け、さらに経営・管理工学を学び、実験・実習を通じて問題解決能力が高く、創造性豊かで、しかも経営能力も有する技術者を養成する。

ディプロマポリシー

(学位授与の方針)

生産工学部電気電子工学科は、日本大学教育憲章、生産工学部の教育目標並びに学科の教育研究上の目的に基づいた教育課程により、以下の項目を修得している者に学士(工学)の学位を授与する。

- 豊かな教養と自然科学・社会科学に関する基礎知識に基づき、電気電子工学分野に関わる技術者としての倫理観を高めることができる。

- 国際的視点から、電気電子工学の観点に基づいて必要な情報を収集・分析し、自らの考えを説明することができる。

- 電気電子工学を体系的に理解して得られる情報に基づき、論理的な思考・批判的な思考をすることができる。

- 生産工学及び電気電子工学に関する視点から、新たな問題を発見し、解決策をデザインすることができる。

- 生産工学の視点から、適切な目標と手段を見定め、新たなことにも挑戦し、やり抜くことができる。

- 多様な考えを受入れ、適切な手段で自らの考えを伝えて相互に理解することができる。

- チームの一員として目的・目標を他者と共有し、達成に向けて働きかけながら、協働することができる。

- 経験を主観的・客観的に振り返り、気付きを学びに変えて継続的に自己を高めることができる。

カリキュラム・ポリシー

(教育課程の編成・実施の方針)

生産工学部電気電子工学科(学士(工学))では、日本大学教育憲章(以下、「憲章」という)を基に、専門分野を加味した卒業の認定に関する方針として示された8つの能力(コンピテンシー)を養成するために教育課程を編成し実施する。

全学共通教育科目、教養基盤科目、生産工学系科目は、本学部の育成する人材像である【経営がわかる技術者】の素養を培うための授業科目を系統的に配置する。特に、全学共通教育科目と生産工学系科目においては、社会人基礎力や社会的課題に対する解決能力を高めるために、「自主創造の基礎」、「生産工学の基礎」、「プロジェクト演習」、「データサイエンス」、「生産実習」(インターンシップ)、「キャリアデザイン」、「キャリアデザイン演習」、「技術者倫理」、「経営管理」を必修科目として配置する。

『エネルギーシステムコース』・『eコミュニケーションコース』においては、将来の就職先並びに専門性を考慮し、必要とされる知識・技能及び態度を修得するための専門教育科目を体系的に配置する。さらに 『クリエイティブエンジニアプログラム』においては、日本技術者教育認定機構(JABEE)による認定基準に基づいた知識・技能・態度を修得するための科目を必修科目として配置する。

ディプロマ・ポリシーとの相互関係並びに評価方法に関しては、以下に示す。

- 教養・知識・社会性を培い、数理情報工学分野に関わる技術者として倫理的に判断する能力を育成するために、教養基盤科目・生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 国際的視点から電気電子工学の観点に基づいて必要な情報を収集・分析し、自らの考えを効果的に説明する能力を育成するために、教養基盤科目・生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 専門知識に基づき、論理的かつ批判的に思考する能力を育成するために、電気電子工学に関する専門教育科目等を体系的に編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 新たな問題を発見し、解決策をデザインする能力を育成するために、全学共通教育科目・教養基盤科目・生産工学系科目・電気電子工学に関する実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 生産工学の基礎知識と経営管理を含む管理能力に基づき、新しいことに果敢に挑戦する力を育成するために、生産実習を中核に据えた生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 多様な考えを受入れ、違いを明確にしたうえで議論し、自らの考えを伝える能力を育成するために、コミュニケーション能力を裏付ける全学共通教育科目・教養基盤科目・実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 新たな課題を解決するために自ら学び、自らの意思と役割を持って他者と協働する能力を育成するために、全学共通教育科目・実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題、レポート及び貢献度評価等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 自己を知り、振り返ることで継続的に自己を高める力を育成するために、全学共通教育科目及び生産工学系科目のキャリア教育に関連する科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。

アドミッション・ポリシー

(入学者の受入れに関する方針)

電気電子工学科では、日本大学教育憲章に則り、自ら学び、自ら考え、 自ら道をひらく能力を有し、社会に貢献できる人材を育成します。

このため本学科では、高等学校課程までに修得した知識 ・教養・倫理観を基に、以下に示す 「求める学生像」を理解して意欲的に学修を進めていくことのできる者を求めています。

「求める学生像」

- 電気電子工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

- 電気電子情報通信に興味があり、ものづくりを指向し、経営・生産管理などに興味を持ち、将来、電気電子情報通信の技術者として社会に貢献することを目指す人。

- 具体的な目標をたて、その目標達成に向けて自ら考え、自ら道を開く能力を有する人。

- 他者と協働して問題解決に当たり、リーダシップを発揮し、自らをも高める努力をする人。

- 高い倫理観と道徳観を持ち、社会性と協調性を有する人。

なお、本学科に入学を志す者は、「求める学生像」 を理解して受験していると判断し、入学者選抜では、学力考査等により、4年間の学修に必要な知識・技能・思考力・判断力・表現力・主体性・多様性・協働性を評価します。

教員・研究室紹介

RECOMMEND CONTENTS

ものづくりに広く・深い視座を生む「教養・基礎科学」 ものづくりに広く・深い視座を を生む「教養・基礎科学」

生産工学部では、ものつくりと経営の両方がわかる技術者を育てるために、教養・基礎科学系の科目も重視しています。工学の基礎であり、応用力ともなる自然科学を充分に理解し、社会全体を幅広く、多面的に理解する力を養う科目群です。

詳しく見るSPECIAL CONTENTS