DEPARTMENTS

環境安全工学科

幅広い工学分野を融合し、持続発展可能な社会づくりを担う人材を育成します 幅広い工学分野を融合し、 持続発展可能な社会づくりを担う人材を育成します

環境安全工学科紹介

CLOSE

環境安全工学科概要

- 自然との共生と安全社会の確立を目指して

-

科学技術の発展は豊かな生活を実現する一方、環境やエネルギーなどいくつかの問題を引き起こしました。これから求められるのは、現在の科学技術をサステイナブル(持続可能)なものに転換する技術です。製品の安全性確保や事故防止、長期的なエネルギー供給など、環境や安全に関する視点を交え、社会と科学技術のより良い関係を作り上げることができる人材がいま求められています。

- 幅広い工学分野を融合した

新しい複合工学 -

現代の巨大化・複雑化した科学技術を理解するため、環境安全工学科では環境・安全・エネルギーに関する学問を幅広く学びます。そして獲得した知識と社会科学的な考え方を融合して持続可能な技術に結び付けるための洞察力と実践力を修得します。さらにそれらを発信するための国際コミュニケーション力を修得することにより、これまでにない先進的な学びを特徴としています。

- 未来のものづくりの担い手として

広がる活躍の場 -

環境安全工学科は、環境・安全・エネルギー分野に関する学問領域を、企業現場で必要とされる知識、技術という観点から融合的に学びます。それにより、エネルギー関連企業、環境プラント関連企業、環境分析、医薬品、化粧品、化学メーカー、自動車関連企業、製造業、建設会社、商社などと幅広い分野で活躍しています。

近年、私たちの身の回りでは、地球温暖化、環境汚染、食の安全、防災などさまざまな課題が顕在化しており、これらに対応したモノつくりの視点が必要となっています。今後、環境問題は、私たちの生活に安心をもたらすために、文系理系の学生を問わずますます重要な分野となります。

環境安全工学科は、地球環境・生活における環境負荷・安全軽減という観点を学び、環境にやさしい次世代のモノつくりを担うエキスパートを養成することを特徴としています。学生の将来の目標に合わせて、「環境安全コース」、「環境エネルギー」の2コースを設けています。いずれのコースも分野の専門について学ぶとともに、インターナショナルコミュニケーション能力を駆使し、学んだ専門知識を世界に発信し、地球環境を守るモノつくりをリードする人材育成を目指します。

選べるコース

環境安全コース

自然との共生の実現のための強靭(レジリエント)な社会の形成を目的とした「環境共生技術の構築」をテーマとし、持続可能な社会に向けた強靭な都市づくり、生態系サービスの保全、有害物質が環境に与える負荷やその抑制等を含む環境保全型の社会の構築に関する知識と技術を学びます。また工学全般に関する横断的で幅広く柔軟な知識を身につけるとともに、コミュニケーション能力を駆使し成果を効果的に発信できる技術者を養成します。

卒業後の進路:

建設会社(ゼネコン、建設コンサルタント等)、メンテナンス関連の企業をはじめ、化学メーカー、食品関連、IT、また国家・地方公務員や教員等、幅広い分野で活躍しています。

環境エネルギーコース

脱炭素社会の実現を目的とした「サステナブルエネルギー技術の構築」をテーマとし、具体的には再生可能エネルギーとそのエネルギーをマネージメントするシステム技術、並びに省エネルギー技術として熱管理技術や関連する新規材料の開発や製造法に関する知識を広く学びます。

卒業後の進路:

ガス、エネルギー、自動車関連の企業をはじめ、プラント関連、空調設備関連、IT、また国家・地方公務員や教員等、多岐にわたる分野で活躍しています。

就職・資格について

目指す資格

- 技術士

- 環境計量士

- 一般計量士

- エネルギー管理士

- 環境カウンセラー

- 環境アセスメント士

- 公害防止管理者

- 危険物取扱者

- 管工事施工管理技士

- 土木施工管理技士

- 建築施工管理技士

- 造園施工管理技士

- 電気工事施工管理技士

- 電気通信工事施工管理技士

- 建設機械施工管理技士

- 消防設備士

- 毒物劇物取扱責任者

- 労働安全コンサルタント

- 労働衛生コンサルタント

- 情報処理技術者

- 作業環境測定士

- 土壌環境監理士

- 廃棄物処理施設技術管理者

- その他各専門分野の資格

取得できる資格

- 中学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修)

- 高等学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修)

- 高等学校教諭免許状【工業】(1種/教職課程を履修)

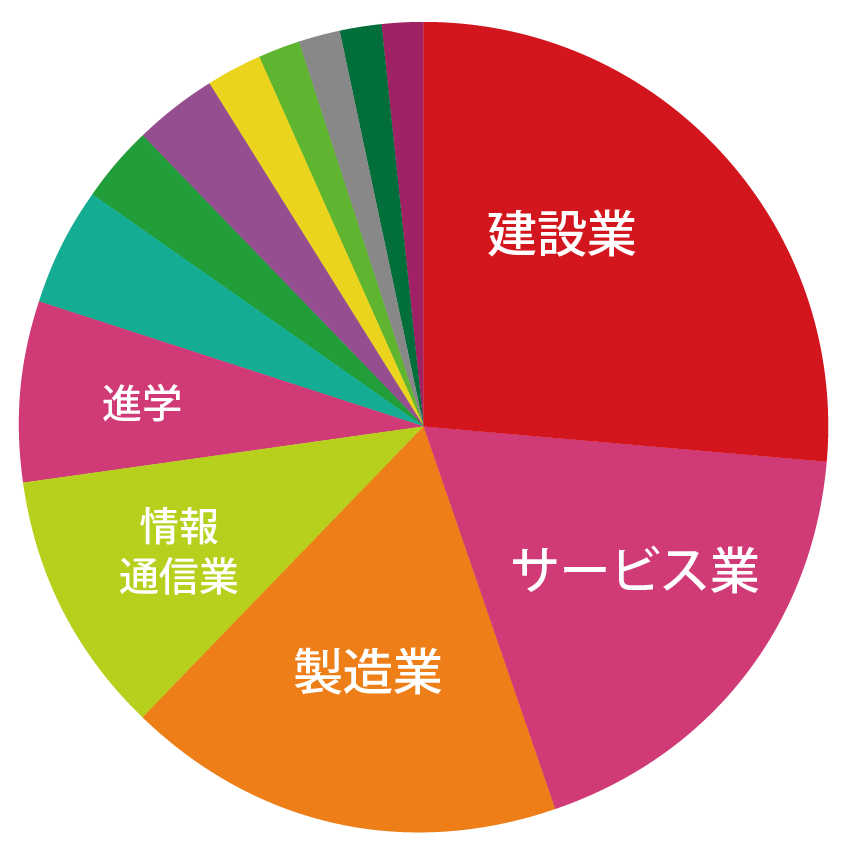

就職業種

- 建設業 26.4%

- サービス業 18.4%

- 製造業 17.6%

- 情報通信業 10.4%

- 進学 7.2%

- 不動産業 4.8%

- 卸・小売業 3.2%

- 公務 3.2%

- 電気・ガス・熱供給・水道業 2.4%

- 運輸業・郵便業 1.6%

- 金融・保険業 1.6%

- 上記以外 1.6%

- その他 1.6%

おもな就職先

アイリスオーヤマ株式会社/京成電鉄株式会社/新日本建設株式会社/株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ/ソフトバンク株式会社/日本郵便株式会社(日本郵政グループ)/ホーチキ株式会社/森ビル株式会社/文部科学省/埼玉県庁

教育研究上の目的・ポリシー

学科における人材の養成

その他の教育研究上の目的

地球規模の視野を持ち、持続発展可能な社会の実現のために工学分野を複合的に学び、環境共生とエネルギーに関する知識と応用能力および技術が社会と自然に及ぼす効果と影響について、サステイナブル(持続可能)な視点から考え行動できる技術者を養成する。

ディプロマポリシー

(学位授与の方針)

生産工学部環境安全工学科は、日本大学教育憲章、生産工学部の教育目標並びに学科の教育研究上の目的に基づいた教育課程により、以下の項目を修得している者に学士(工学)の学位を授与する。

- 豊かな教養と自然科学・社会科学に関する基礎知識に基づき、環境安全工学分野に関わる技術者としての倫理観を高めることができる。

- 国際的視点から、環境安全工学の観点に基づいて必要な情報を収集・分析し、自らの考えを説明することができる。

- 環境安全工学を体系的に理解して得られる情報に基づき、論理的な思考・批判的な思考をすることができる。

- 生産工学及び環境安全工学に関する視点から、新たな問題を発見し、解決策をデザインすることができる。

- 生産工学の視点から、適切な目標と手段を見定め、新たなことにも挑戦し、やり抜くことができる。

- 多様な考えを受入れ、適切な手段で自らの考えを伝えて相互に理解することができる。

- チームの一員として目的・目標を他者と共有し、達成に向けて働きかけながら、協働することができる。

- 経験を主観的・客観的に振り返り、気付きを学びに変えて継続的に自己を高めることができる。

カリキュラム・ポリシー

(教育課程の編成・実施の方針)

生産工学部環境安全工学科(学士(工学))では、日本大学教育憲章(以下、「憲章」という)を基に、専門分野を加味した卒業の認定に関する方針として示された8つの能力(コンピテンシー)を養成するために教育課程を編成し実施する。

全学共通教育科目、教養基盤科目、生産工学系科目は、本学部の育成する人材像である【経営がわかる技術者】の素養を培うための授業科目を系統的に配置する。特に、全学共通教育科目と生産工学系科目においては、社会人基礎力や社会的課題に対する解決能力を高めるために、「自主創造の基礎」、「生産工学の基礎」、「プロジェクト演習」、「データサイエンス」、「生産実習」(インターンシップ)、「キャリアデザイン」、「キャリアデザイン演習」、「技術者倫理」、「経営管理」を必修科目として配置する。

『環境安全コース』及び『環境エネルギーコース』においては、技術者としての将来の専門性を考慮し、必要とされる知識・技能及び態度を修得するための専門教育科目を体系的に配置する。

ディプロマ・ポリシーとの相互関係並びに評価方法に関しては、以下に示す。

- 教養・知識・社会性を培い、環境安全工学分野に関わる技術者として倫理的に判断する能力を育成するために、教養基盤科目・生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 国際的視点から環境安全工学の観点に基づいて必要な情報を収集・分析し、自らの考えを効果的に説明する能力を育成するために、教養基盤科目・生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 専門知識に基づき、論理的かつ批判的に思考する能力を育成するために、環境安全工学に関する専門教育科目等を体系的に編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 新たな問題を発見し、解決策をデザインする能力を育成するために、全学共通教育科目・教養基盤科目・生産工学系科目・環境安全工学に関する実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 生産工学の基礎知識と経営管理を含む管理能力に基づき、新しいことに果敢に挑戦する力を育成するために、生産実習を中核に据えた生産工学系科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 多様な考えを受入れ、違いを明確にしたうえで議論し、自らの考えを伝える能力を育成するために、コミュニケーション能力を裏付ける全学共通教育科目・教養基盤科目・実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 新たな課題を解決するために自ら学び、自らの意思と役割を持って他者と協働する能力を育成するために、全学共通教育科目・実技科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題、レポート及び貢献度評価等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。 - 自己を知り、振り返ることで継続的に自己を高める力を育成するために、全学共通教育科目及び生産工学系科目のキャリア教育に関連する科目等を編成する。

上記の能力は、筆記による論述・客観試験、口頭試験、演習、課題及びレポート等を用いて測定し、各科目の達成目標と成績評価方法(評価基準)に基づいて到達度を評価する。

アドミッション・ポリシー

(入学者の受入れに関する方針)

環境安全工学科では、日本大学教育憲章に則り、自ら学び、自ら考え、自ら道をひらく能力を有し、地球環境問題の解決に貢献できる人材を育成します。

このため本学科では、高等学校課程までに修得した知識・教養・倫理観を基に、以下に示す「求める学生像」を理解して意欲的に学修を進めていくことのできる者を求めています。

「求める学生像」

- 豊かな知識・教養を身につけ、高い倫理観をもって、地球環境問題の解決に貢献することを目標とし、その目標に向かって自ら継続的に学修する意欲をもつ人。

- 問題発見及びその解決のために、必要な情報を収集・分析し、グローバルな視点に立ち、自らの思考力をもって、自らの考えをまとめ、表現しようと努力する人。

- グループやチームでの協働をとおして自己を高め、さらに挑戦することや振り返ることの必要性を理解した上で、地球環境を守ることを尊重した経営や生産管理ができる技術者になろうとする人。

なお、本学科に入学を志す者は、「求める学生像」 を理解して受験していると判断し、入学者選抜では、学力考査等により、4年間の学修に必要な知識・技能・思考力・判断力・表現力・主体性・多様性・協働性を評価します。

教員・研究室紹介

RECOMMEND CONTENTS

ものづくりに広く・深い視座を生む「教養・基礎科学」 ものづくりに広く・深い視座を を生む「教養・基礎科学」

生産工学部では、ものつくりと経営の両方がわかる技術者を育てるために、教養・基礎科学系の科目も重視しています。工学の基礎であり、応用力ともなる自然科学を充分に理解し、社会全体を幅広く、多面的に理解する力を養う科目群です。

詳しく見るSPECIAL CONTENTS