優秀賞

エントリーNo. 9

- 所属

- 足利大学附属高等学校

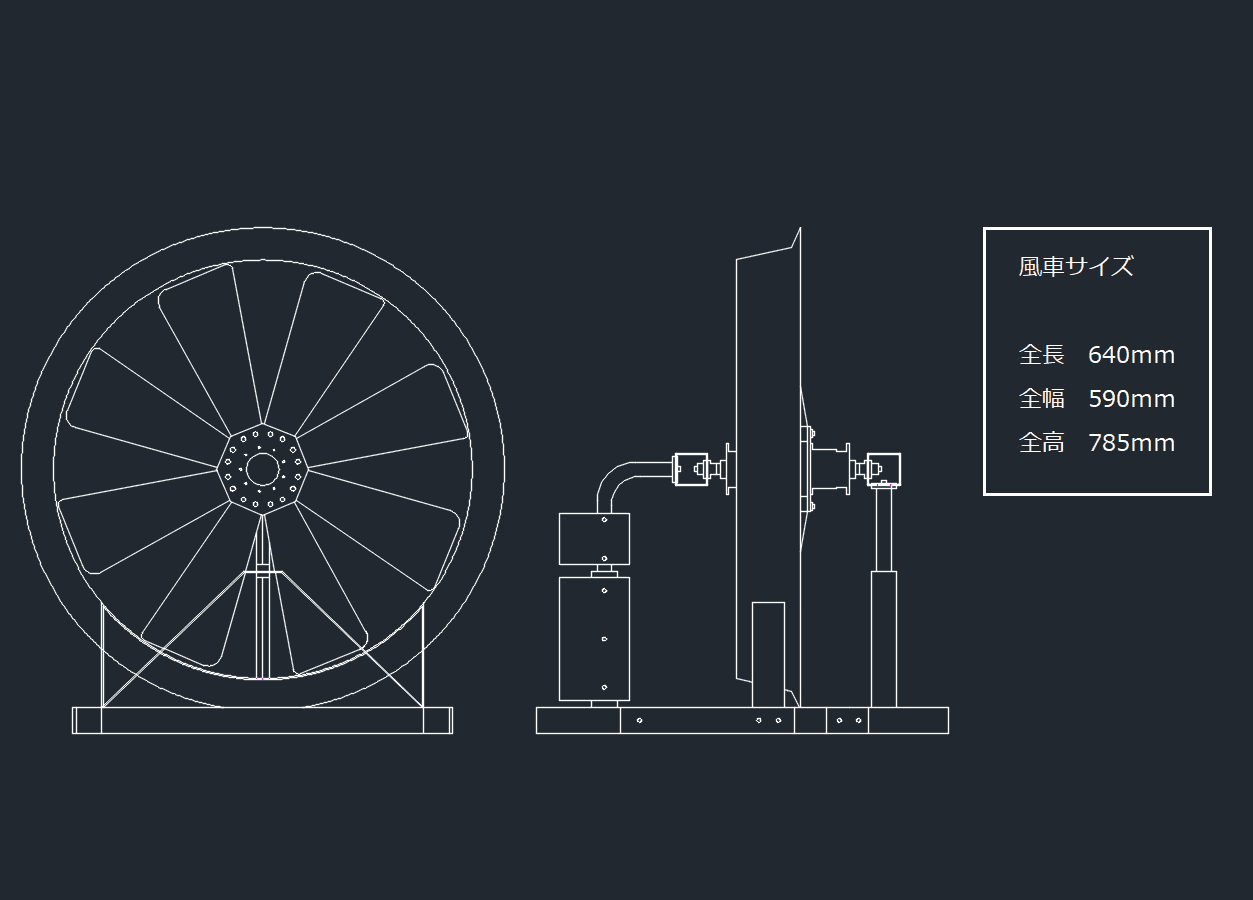

Brand New Wind 2021

使用発電機数: 2個

チームの紹介

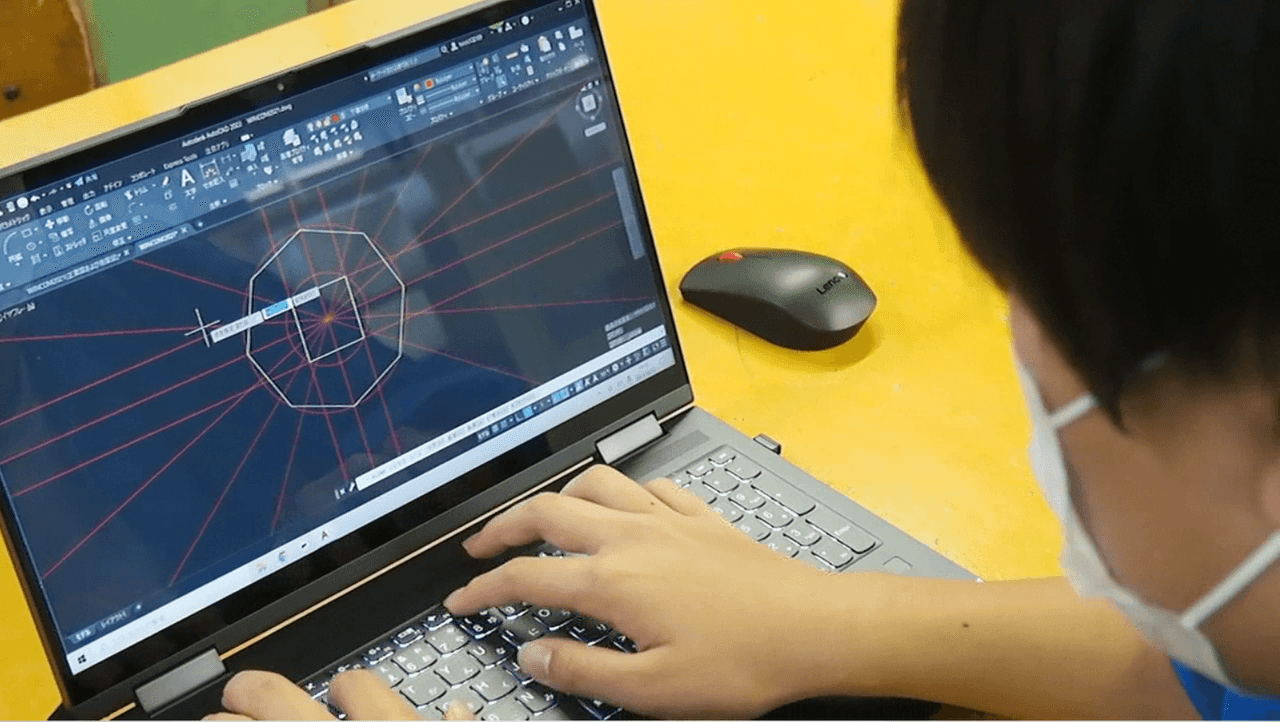

機械科3年生の授業科目の1つである課題研究において、「小型風力発電の性能向上に関する研究」をテーマにしたチームです。メンバーは篠原 成葵を代表に、今 弘翔、佐竹 翔瑛、塩田 涼眞、島田 匠、田村 巽、寺内 宏大の7名で取り組みました。

風車のコンセプト

今回の風車の目標は、風レンズの装着による発電量の増加を目指した装置です。過去に、先輩方が風レンズを用いた風車を製作したことを先生から聞きました。その時の風車は、ここ数年本校が製作している逆テーパーの多翼型風車ではなく、カエデの種を模した風車とのことでした。現在の多翼型に風レンズを装着したことはないと知り、ぜひ自分たちの手で過去の先輩方を超える風車を製作してみたいと考え、風レンズの装着を決めました。風レンズについてWEBで形状と原理を詳しく調べていくと、かなりの増幅効果が期待できることがわかりました。今回の課題は低い風速における増幅効果の発生になると考えています。

材料の工夫

各部の材料に関しては、過去のコンペ参加の経験から、これまでの使用してきた材料と同じものとしました。

- 【羽根】

- 切削・研磨の作業のし易さから、厚さ60mmのバルサ材を採用しました。しかし、羽根の付け根の部分に関しては、風速が上がると折れてしまう可能性があるので、木工用ボンドで補強してあります。

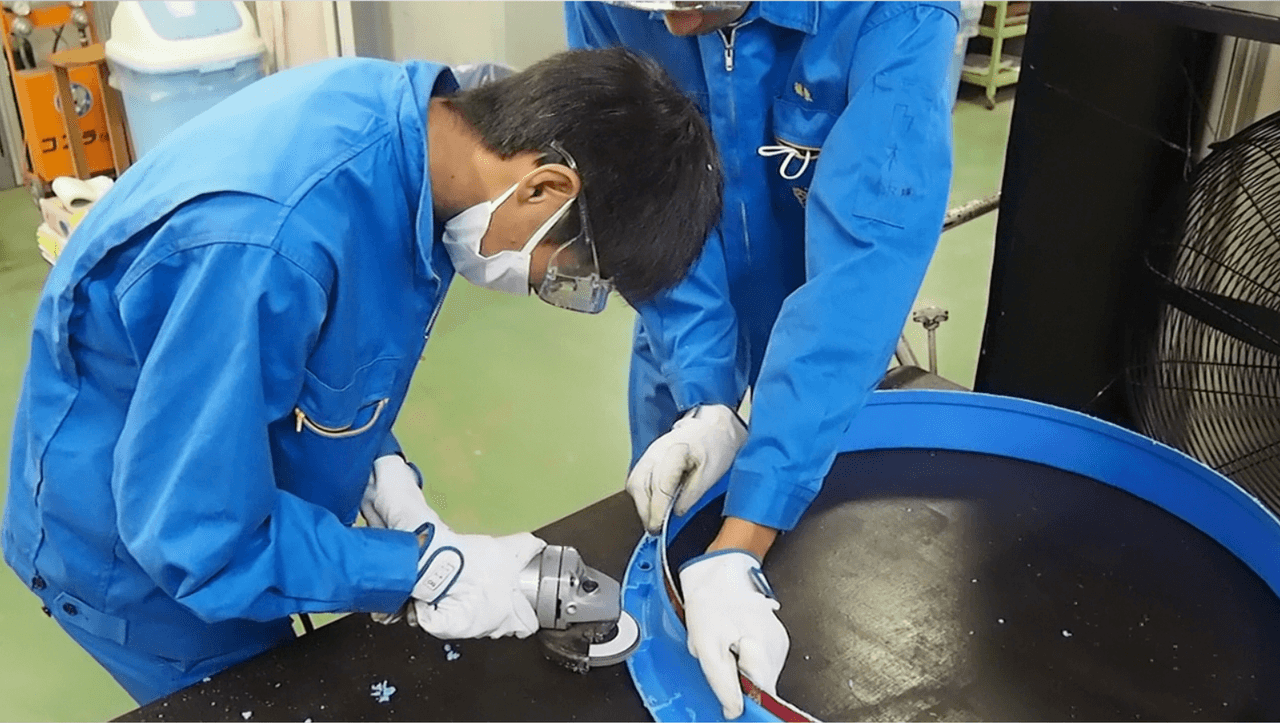

- 【風レンズ】

- ホームセンターで外寸754mmの丸タライを購入し、余分な部分を加工しました。ふちの部分が狭く、広くする工夫が必要だったかもしれません。

- 【架台の連結】

- 2つの架台の連結には強度と絶縁効果を持たせるため、5mm厚のアクリル板を使用します。今年度、機械科に導入されたレーザー加工機を用いて加工をおこないました。

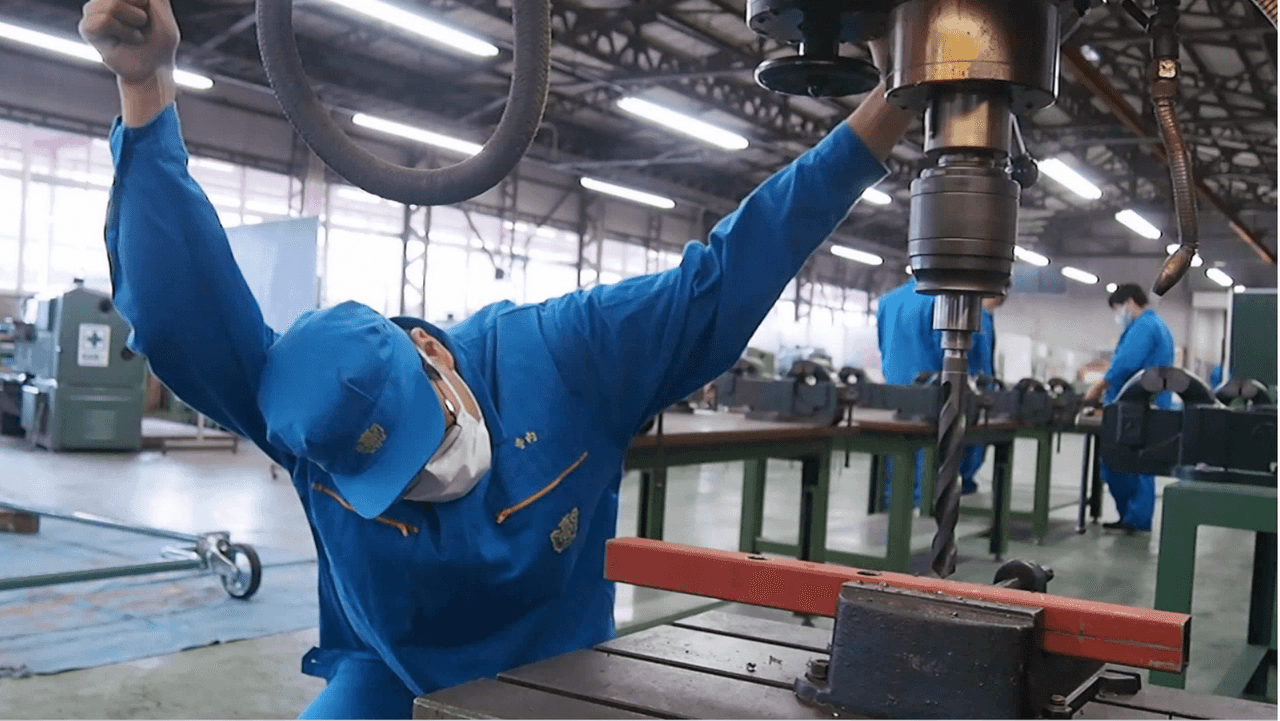

構造・製作上の工夫

今回の風車装置を製作するにあたっては、一昨年の構造を基本ベースに考え、そこから更なる改良点の洗い出しをおこない、以下の3点をポイントとしました。

- 風レンズを装着するため、羽根の長さを300mmから250mmに変更

- 風上側の支柱と羽根の間隔を80mm長く変更

- 風上側の支柱に付けた整流板を約2倍の大きさに変更

(2)と(3)により、支柱付近で乱れた風を羽根に当たるまでに、支柱に影響されない風に戻す効果を期待しました。また(1)に関しては、風レンズの内径に当たらないギリギリの寸法に設定しました。