日本大学生産工学部 校友会賞

エントリーNo. 4

- 所属

- 埼玉県立久喜工業高等学校 環境科学科

久喜風車5号

使用発電機数: 1個

チームの紹介

環境科学科 課題研究:風力発電班

須和 奎斗、内藤 望、山本 嵐大

風車のコンセプト

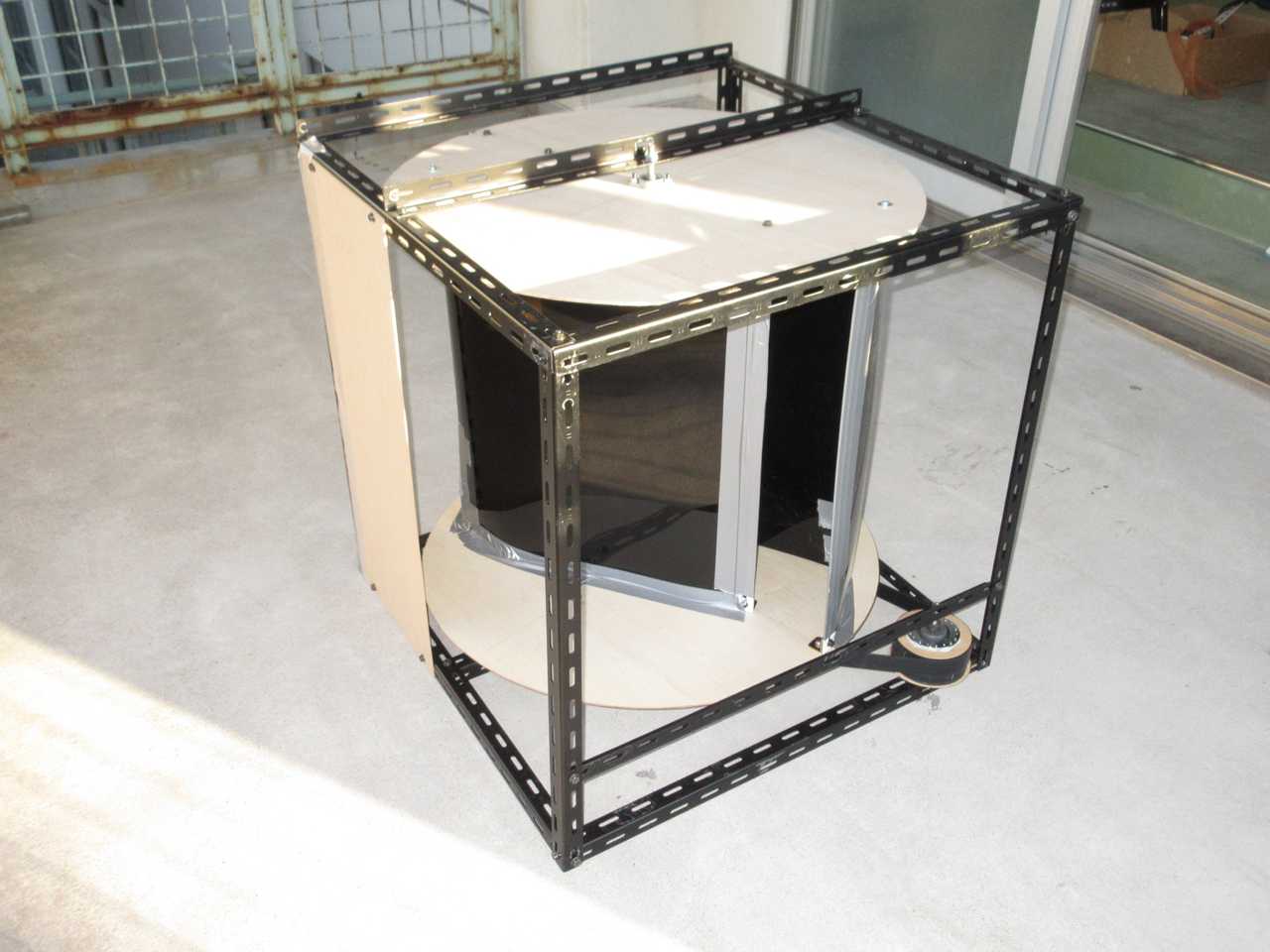

- ハブダイナモの回転数を上げるため、本体下部にプーリーを設置した。

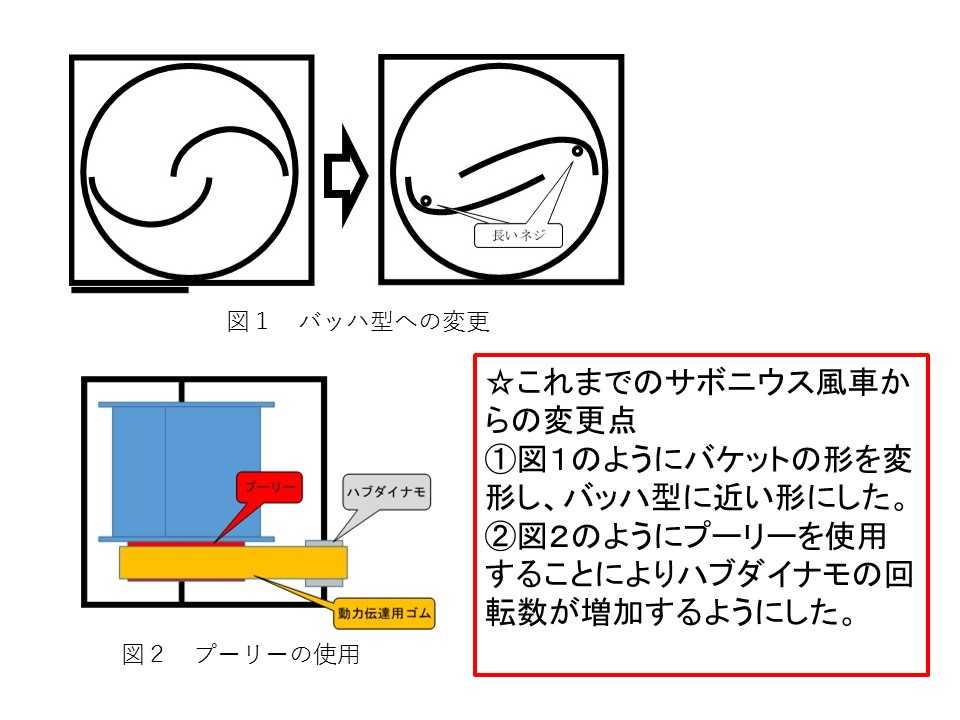

過去にも先輩たちが試みたことがあったが、うまくいかなかったということなのでチャレンジしてみた。 - バケットの形を変形させて、通常のサボニウス型からバッハ型に近い形にした。

事前に厚紙で複数の小型模型(普通のサボニウス型、バッハ型、3枚羽根サボニウス型、など)を作り、同じ条件での回転数を比較してみたところ、バッハ型が一番回転数が多かったため採用した。

材料の工夫

- 鉄アングル:フレームに使用し、丈夫さと重さで振動を抑えること目指した。

- ベニヤ板:加工しやすさと軽さを考え、ベニヤ板を使用した。

- 塩ビ板:バケットに使用した。湾曲させやすい素材なので採用した。

- ベルト:板ゴムを接着剤とタッカーでリング状にしてベルトとした。

- ナット:振動で緩まないように、「ゆるみ止めナット」を使用した。

- ベアリング:今回は本体にハブダイナモを直結しない形になるので、本体を支えるためにベアリングを使用した。これまでの装置はすべてホームセンターで購入できる材料で製作したが、適当なベアリングがなかったため、今回初めてネットショップで購入した。

構造・製作上の工夫

- 本体下部にプーリーを設置し、ハブダイナモの回転数を上げ発電量の増加を目指した。

- ベルトとハブダイナモとの摩擦を増やすため、ハブダイナモにゴムシートを張り付けた。

- 本体下部のプーリーからゴムベルトが外れるのを防ぐために、円盤状の板を取りつけた。

- 当初はプーリーの速度比が大きすぎて(約1:6)、風車の力でハブダイナモを回転させることができなかった。本体側のプーリーを小型化することが困難だったため、ハブダイナモに円板を取りつけて直径を増して速度比を下げ(約1:3)、発電できるようになった。

- フレームに鉄アングルを使用し、丈夫さと重量で振動を抑え込んだ。

- 前面に不要な風を遮る板を設置した。