暮らしの全部がここにある。

人によって違う「使いやすい」を観察する毎日。

マネジメント工学科専攻 修士課程2年

宮内萌衣さん

女子高校生向け

特集ページ

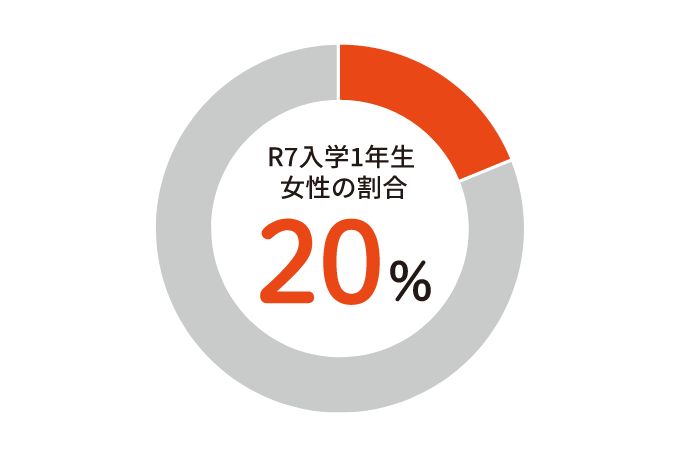

女子学生数が他の工学系大学より多く、4学年をあわせると1153名が在籍しています!わからないことも聞きやすく、仲間もできやすいです。

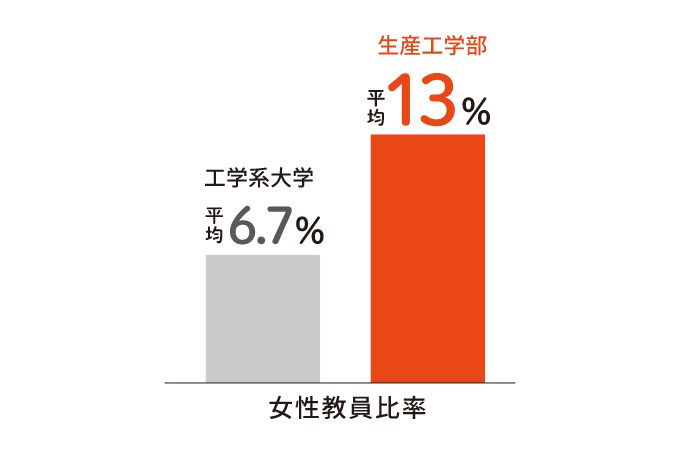

工学系大学の女性教員比率の全国平均平均6.7%(R4調査)に対して、R7年の生産工学部は13.2%と約2倍!

機械工学科には、20年以上続く女性エンジニア会があります!学部生と院生も一緒に集まって、同じ気持ちで頑張る仲間と交流しています。

アカデミックアドバイザールームには女性の学生メンターがいます。レポートや課題、就活について気軽に相談できる環境があります!

工学系の学びには実験や実習などアクティブな活動がたくさんあります。そんなときも女性専用の更衣室やパウダールームがあるから安心!

オムライスやパスタといったカフェのようなメニューから、ミニパフェなどのスイーツまで!充実した学食メニューが揃っています。

生産工学部には、

女子の在学生や卒業生、教員が

多数在籍しています。

ここでは、彼女たちが語る

学部内の様子や、

卒業後の進路をご紹介!

大学入学のロールモデルとして

ご活用ください。

マネジメント工学科専攻 修士課程2年

宮内萌衣さん

応用分子化学科3年

栗林明依さん

機械工学科1年

前田菜々さん

電気電子工学科4年

岡部希菜さん

土木工学科4年

望月蒼さん

建築工学科4年

原田実紀さん

数理情報工学科4年

大越万由さん

環境安全工学科4年

戸田祐希さん

創生デザイン学科2年

後藤ひなたさん

女子在学生 受賞歴のご紹介

応用分子化学科 2018年3月卒業

株式会社トンボ鉛筆勤務

川神結菜さん

環境安全工学科 2025年3月卒業

京成電鉄株式会社勤務

菊池夕夏さん

マネジメント工学科 2016年3月卒業

三井住友カード株式会社勤務

髙橋純慧さん

土木工学科 2016年3月卒業

株式会社エイト日本技術開発勤務

家久冬萌さん

電気電子工学科 2016年3月卒業

株式会社モデュレックス勤務

中原円花さん

数理情報工学専攻 2024年3月卒業

三菱電機株式会社勤務

溝田桃菜さん

機械工学専攻 2020年3月卒業

マツダ株式会社勤務

松田明子さん

創生デザイン学科 2016年3月卒業

株式会社イリア勤務

和久田里咲さん

建築工学科 2023年3月卒業

株式会社ジェイアール東日本都市開発勤務

荻野汐香さん